港区立郷土歴史館(白金台)

学芸員の川上悠介氏。建物の顔となるゴシック調のアーチ型ファサードの前で

学芸員の川上悠介氏。建物の顔となるゴシック調のアーチ型ファサードの前で白金台駅2番出口、そして白金台駅前停留所からも徒歩1分という電車・バス共に好アクセスの立地に、歴史的建造物「旧公衆衛生院」を保存・改修した複合施設「ゆかしの杜」が誕生。その1〜4階に2018年11月にオープンしたのが、三田の「港区立港郷土資料館」から移転リニューアルした「港区立郷土歴史館」だ。資料館から引き継いだ貝塚遺跡やさわれる骨格標本の展示にくわえて、タッチパネルやARを使った新しい解説の導入、ミュージアムショップ、カフェの併設など、質量共に充実。常設展と特別展・企画展以外は、全て無料で入場できるのも嬉しい。

門番のように両脇に立つ楠は、建物の歴史と一緒に大きく成長。中央の池は、公衆衛生院時代には浄水の研究に使用されていたそう。今の日本の発達した浄水システムはここのおかげかも?

門番のように両脇に立つ楠は、建物の歴史と一緒に大きく成長。中央の池は、公衆衛生院時代には浄水の研究に使用されていたそう。今の日本の発達した浄水システムはここのおかげかも?ゆかしの杜の敷地内を進むと、まるで城壁のような建物が取り囲む中央エントランスに出る。こちらは、東京大学の安田講堂、総合図書館など一連の建物を手がけた事で知られる内田祥三の設計により、1938年に建設された「旧公衆衛生院」で、内田建築の特徴である “内田ゴシック”が随所に表現されているのが見どころだ。スクラッチタイルという、色味にむらがあるタイルでグラデーションになった外観と、ゴシック調の連続アーチ、そしてコの字型にそびえる塔が荘厳な雰囲気を醸し出しており、隣接する「東京大学医科学研究所付属病院」と一体になっている事にも気づくだろう。当時からある中央の池は、水深を浅くし周りに腰掛けられるように改修されており、春には桜を眺めながら寛ぐのもオススメだとか。

ちなみに、2018年4月からすでに運用を開始している、乳幼児の一時預かり施設や学童クラブ、がん在宅緩和ケア支援センターなどは南エントランスが入口となっている。

床と壁に石材が使われた中央ホール。自然光が入り教会の様な雰囲気も漂う。階段の途中から見る曲線美も建築好きにはたまらない

床と壁に石材が使われた中央ホール。自然光が入り教会の様な雰囲気も漂う。階段の途中から見る曲線美も建築好きにはたまらない重厚なアーチのエントランスをくぐって建物の中へ。正面に位置する中央ホールは、円形の吹き抜け空間になっており、左右対称に設置された階段や床の幾何学模様など、ほぼ当時の姿をとどめる荘厳な造りが印象的だ。メインエントランスや旧院長室などがある2・3階、授業を行う教室や実験室があった4・5階、学生が宿泊するための寮があった6階と、大きく3つの用途に分かれていたため、「階が上がるごとにデザインや装飾がシンプルになっていきます。照明の装飾や天井のレリーフなど、2・3階は華やかな造りなのに対し、4階からは少し簡素になります。郷土歴史館を訪れる際は、その違いにも注目しながら巡ると面白いですよ」と学芸員の川上氏が鑑賞ポイントを教えてくれた。

4階の南端にある旧講堂。椅子のクッションと天井板以外は建設当初の部材がそのまま残っている

4階の南端にある旧講堂。椅子のクッションと天井板以外は建設当初の部材がそのまま残っている 3階の旧院長室。今となっては安価なイメージのあるベニヤ板だが、当時は高級材としてこの院長室に採用されていた

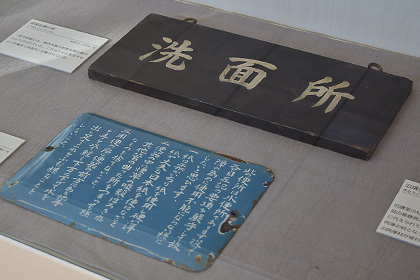

3階の旧院長室。今となっては安価なイメージのあるベニヤ板だが、当時は高級材としてこの院長室に採用されていた 休憩室では、公衆衛生院時代に使われていた部材などを展示。水洗便所注意書きは、汲み取り式が主流だった時代に水洗式が先駆けて設置されていたことが分かる資料としても貴重

休憩室では、公衆衛生院時代に使われていた部材などを展示。水洗便所注意書きは、汲み取り式が主流だった時代に水洗式が先駆けて設置されていたことが分かる資料としても貴重また、当時高級材だったベニヤ板や、職人技の寄木細工が設えられた3階の「旧院長室」、階段状の机と椅子340席が綺麗に残る4階の「旧講堂」などは、タイムスリップしたかのようなレトロな佇まいに見入ってしまう。一方、段差を解消するための昇降リフトや、授乳室・おむつ交換台の設置、耐震・断熱工事など、今後長く活用していくための改修もしっかり行われている。「例えば、ドア枠の下部にある戸を受けるための段差『沓摺り(くつずり)』は、バリアフリー化のためフラットにしなければならなかったのですが、全て取り除いてしまってはもったいないので、両端に少しだけ残して当時の状態が分かるようにしました」と川上氏が言うように、館内のいたる所でさりげなく意匠を保存しているのも粋だ。

ガイダンスルームのプロジェクションマッピング。港区のあらましを学んだうえで各展示に進むとさらに理解が深まる

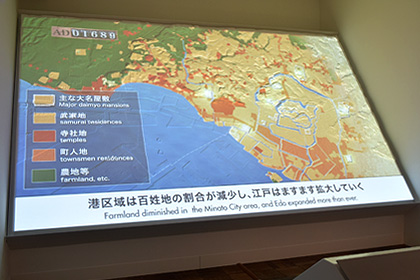

ガイダンスルームのプロジェクションマッピング。港区のあらましを学んだうえで各展示に進むとさらに理解が深まる展示は2階のガイダンスルームから周るのがオススメだ。まずは、港区の3万年の歴史を時間の経過とともに辿るプロジェクションマッピングで学ぶ。縄文時代の海水上昇による地形の変化、中世における道路の整備、江戸時代の都市の広がりの様子など、5分程度で分かりやすく解説される。

また、芝・麻布・赤坂・高輪・芝浦港南で構成される港区の5地区を、原始・古代から現代にいたる各地域の自然・歴史・文化の点から映像で紹介する。

資料館時代から人気者の約7mもあるミンククジラの骨格標本は、その大きさに圧倒される

資料館時代から人気者の約7mもあるミンククジラの骨格標本は、その大きさに圧倒される2階の南端には、資料館時代にも親子を中心に人気のあった「さわれる展示室」が「コミュニケーションルーム」として開室。こちらは「旧図書閲覧室」を活用したもので、外の緑を望むたくさんの窓やレトロな照明が当時の面影を残す。広々と見渡せる空間には、ミンククジラやハンドウイルカの骨格標本、貝塚の一部、昭和の暮らしを再現した一角などワクワクする展示が充実。また、スタッフ付き添いの下、本物の縄文土器などに触れる体験もできる。

伊皿子貝塚の断面。この大きさでの展示は日本最大級だとか

伊皿子貝塚の断面。この大きさでの展示は日本最大級だとか3・4階には常設展示が展開。「海とひとのダイナミズム」「都市と文化のひろがり」「ひとの移動とくらし」の3つの大きなテーマに沿って、港区の歴史や自然を学べるようになっている。

「海とひとのダイナミズム」では、東京湾と深く関わり続けている港区の歴史を、環境・貝塚・内湾漁業のポイントから紹介。見どころは、横幅15mにも及ぶ巨大な「伊皿子貝塚」の断面展示だ。よく見れば、二枚貝や巻貝の殻がぎっしりと重なっているのが分かる。貝殻ばかりで魚や獣の骨、土器などが少ないため、貝の加工場だったと考えられているのだとか。向かいには、虎の門にあった「西久保八幡貝塚」の断面が比較対象として展示されているが、貝と土の層が交互になっているうえ、貝に交じって魚の骨や土器の破片なども見られ、当時の居住地のゴミ捨て場と考えられているそう。貝塚と言っても、さまざまな違いがあることに気付かされる。また、タッチパネルで貝塚の出土品を選んで学んだり、発掘された竪穴住居跡をARで展示室に再現したりと、資料館時代にはなかった新設備も導入されている。

伊皿子貝塚遺跡で発見された「亀」という名の犬の墓石(右)と、多数の猫を弔ったと考えられる供養塔(左)

伊皿子貝塚遺跡で発見された「亀」という名の犬の墓石(右)と、多数の猫を弔ったと考えられる供養塔(左)「都市と文化のひろがり」では、江戸の城南に位置する港区の様子を、まちづくり、武家地・寺社地・町人地と、そこに関わる人々の姿を通して紹介。武家屋敷で飼われていた犬や猫の墓石、子どもの玩具として作られていた泥面子など、当時の生活が垣間見える微笑ましい出土品も多数展示されている。

「ひとの移動とくらし」では、多くの人々が往き来し、暮らし続ける港区の近現代の歴史を、国際化、教育、交通・運輸、生業・産業、災害・戦争の5つの視点から紹介。戦時中の空襲による焼失・建物疎開の区域図、2020年に開業予定の「高輪ゲートウェイ駅」「虎ノ門ヒルズ駅」などの都市開発の様子など、時代の波に揉まれながら力強く歩んできた港区の歴史を感じることができる。

1階にある広々としたカフェ「VEGETABLE LIFE」。床の寄木や壁の泰山タイルも当時のまま

1階にある広々としたカフェ「VEGETABLE LIFE」。床の寄木や壁の泰山タイルも当時のままじっくり展示や建物を見学したら、2階のミュージアムショップや1階のカフェにも立ち寄りたい。建設当時から食堂として使われていた場所にオープンしたカフェでは、有機、無添加、手作りにこだわったフードやドリンクを提供。「雑穀米+選べる3種類デリ+メイン 1,000円〜」「オーガニックコーヒー 300円」など、テイクアウトとイートイン両方に対応したメニューが多数あるのも嬉しい。当時のままの蒸気式ラジエーターや、この部屋にしか採用されていない泰山タイルを眺めながら一服するのも乙なものだ。

| 名称 | 港区立郷土歴史館 |

|---|---|

| 所在地 | 港区白金台4-6-2 ゆかしの杜内 |

| 電話番号 | 03-6450-2107 |

| 常設展観覧料 | 大人 300円、小中高校生 100円 ※区内在住・在学の小・中・高校生、区内在住の65歳以上、区内在住の障害者とその介護者(1名)は無料(要証明書) ※特別展・企画展は別料金 |

| 営業時間 | 9:00〜17:00(土曜日は20:00まで) ※常設展示および特別展示室の入館受付は、閉館の30分前まで。 |

| 休館日 | 毎月第3木曜(第3木曜が祝日の場合は開館、前日の水曜休館)、年末年始(12月29日〜1月3日)、特別整理期間 |

| アクセス | 東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線「白金台」駅2番出口徒歩1分 都営バス「白金台駅前」停留所徒歩1分 |

| 公式サイト | https://www.minato-rekishi.com/ |

記載内容は取材もしくは更新時の情報によるものです。商品の価格や取扱い・営業時間の変更等がございます。