サントリー美術館(六本木)

©木奥惠三

©木奥惠三六本木・東京ミッドタウン ガレリアの3・4階、都心の洗練された複合ビルの中で、落ち着いたアート鑑賞の時間を提供するサントリー美術館。“都市の居間”をテーマに、建築家の隈研吾氏によって設計された空間は、外観には美しい白磁の格子、館内には木と和紙が採用された、シンプルでいて温もりのある和モダンのデザインが特徴だ。

絵画・陶磁・漆工・染織などの日本の古美術から東西のガラスまで、約3000件を所蔵するこちらでは、“生活の中の美”を基本理念に年間約5回の企画展を開催。くわえて、エデュケーターによる鑑賞ガイドなどの子どもから一般向けのラーニングプログラム、茶室「玄鳥庵」でお茶や和菓子を振舞う呈茶席など、幅広い年代の人々が学び・参加できる、展覧会ごとの取り組みにも力を入れている。

開館当時の美術館エントランス(左)と、移転を経て2020年に改修工事を終えた現在のエントランス(右)。

開館当時の美術館エントランス(左)と、移転を経て2020年に改修工事を終えた現在のエントランス(右)。開館は1961年、東京・丸の内のビルの1フロアからスタートした。ヨーロッパでは、どんなに小さな街にもその歴史や文化を伝える美術館・博物館があることに感銘を受けた、サントリー2代目社長の佐治敬三氏が、高度経済成長期を迎える日本で、いち早く日本人の心・生活に密着した美術館の創設を決意。「同時期に他にもさまざまな美術館が開館したのですが、創業者が集めた茶道具など、元々所蔵されていたコレクションを母体として創設された美術館が多い中、当館は所蔵品が全くのゼロの状態から立ち上げようという、大それたことを考えたんです」と、今回話を聞いた学芸部長の石田氏は、ちょっと特殊なサントリー美術館の誕生を振り返る。

「開館当初は、作品の貸し出しをお願いしようとしても門前払いが多かったそうです。領収書にも聞き間違いで『カントリー美術館』なんて書かれたりもして。しかし、サントリー全体の企業理念として、『やってみなはれ』という言葉があって、まずは何でも挑戦してみる、ということなのですが、まさにその精神で先輩諸氏が開拓したネットワークを受け継いで、ここまで成長できました」。

美術館としての知名度ゼロ、収蔵品ゼロの状態から、蒐集活動と展覧会の両輪を休みなく回し続け、2度の移転を経ながらコツコツと積み重ねた実績と信用。現在では、400本近くの展覧会の経験と、国宝や重要文化財を含む約3000件のコレクションを構築し、日本美術を代表する美術館として、2021年には60周年を迎える。

国宝 浮線綾螺鈿蒔絵手箱 一合 鎌倉時代 13世紀

国宝 浮線綾螺鈿蒔絵手箱 一合 鎌倉時代 13世紀 重要文化財 酒伝童子絵巻 画/狩野元信 詞書/近衛尚通・定法寺公助・青蓮院尊鎮 三巻のうち巻三(部分) 室町時代 大永2年(1522)

重要文化財 酒伝童子絵巻 画/狩野元信 詞書/近衛尚通・定法寺公助・青蓮院尊鎮 三巻のうち巻三(部分) 室町時代 大永2年(1522)代表的なコレクションには、華やかに格調高く仕立てられた手箱《浮線綾螺鈿蒔絵手箱》(国宝)を筆頭に、初期に蒐集した硯箱の名品《小倉山蒔絵硯箱》(重文)、徳川将軍家への献上品とされた磁器・鍋島焼の《染付松樹文三脚皿》(重文)、中世の《酒伝童子絵巻》や近世の《南蛮屛風》(いずれも重文)など、国宝や重要文化財に指定される日本の古美術が挙げられる。

(左)脚付杯「蜻蛉」 エミール・ガレ 一口 1903〜1904年

(左)脚付杯「蜻蛉」 エミール・ガレ 一口 1903〜1904年また、美術館でのガラス収蔵が珍しかった時代から切り拓いたガラスコレクションには、美術館のシンボルカラーにもなっている美しい藍色の《藍色ちろり》、薩摩切子、フランスのエミール・ガレの作品などがあり、国や時代をまたぐ多彩さが魅力だ。そして、ハレの場や日常の中で楽しまれた“生活の中の美”そのものである調度や飲食器、日本返還以前から交流のある沖縄の紅型なども、サントリー美術館を特徴づけるコレクションといえるだろう。

「開館から30年程は、“生活の中の美”に関連するものはどんどん蒐集していましたが、現在は良い作品との出会いをじっくり待つというスタンスです。ただ一つ言えるのは、コレクションが充実してくると、拝借した作品だけではできないような大胆な企画を発想しやすくなるということ。学芸員たちにも新しいコレクションからインスピレーションを受けて、斬新な企画にどんどんチャレンジしてほしいです」と石田氏。実は、未公開のコレクションも多くあるとのこと、今後の展覧会でどのようにお披露目されるのか楽しみだ。

学芸部長の石田佳也氏。専門は近世絵画。10名の学芸員が思う存分力を発揮できる環境づくりを心がけている。

学芸部長の石田佳也氏。専門は近世絵画。10名の学芸員が思う存分力を発揮できる環境づくりを心がけている。サントリー美術館の特徴の一つとしてあげられるのは、やはり企画展のみで勝負しているということだろう。これだけの上質なコレクションがあれば、常設展示があっても良さそうなものだが、年間を通して実に多彩な切り口で企画展を打ち続けている。「それはやはり、サントリー美術館のDNAといいましょうか。開館当初のコレクションゼロの段階から、企画展で頑張ってきたからこそ、今でも常に新たな切り口でご覧いただくという方針を守っています。でも実は、館蔵品がホスト役となって、他館からゲストをご招待するというような構成の展覧会が少なくないので、常設という見え方ではなくても、毎回重要なコレクションはお見せできているんですよ」

肝となる展覧会は、古今東西、衣食住、まさに良い意味で何でもあり。“生活の中の美”をテーマに掲げるからこその懐の深さだ。「例えば、屛風は目隠しや間仕切りにもなるように、暮らしの中で実際に使用された調度品でもありました。そのように日本文化は暮らしと美術の境界線がはっきりしない特色があって、豊かな広がりがある。だからこそ、未だかつてない斬新な切り口でというのは常に念頭に置いています。他館であまり取り上げられないような小さい限定されたジャンルを、ユニークな視点の企画に落とし込めるように日々工夫しています」。

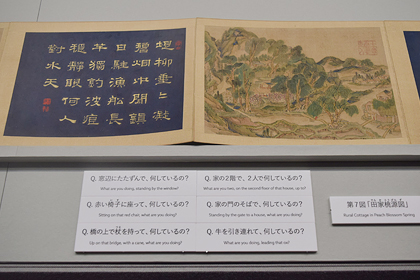

「日本美術の裏の裏」の展示風景。「牛を引き連れて、何しているの?」など、風景画の中に描かれた人物に話しかけるという独特の鑑賞法を提案。青緑山水画帖 池大雅 江戸時代 宝暦13年(1763)

「日本美術の裏の裏」の展示風景。「牛を引き連れて、何しているの?」など、風景画の中に描かれた人物に話しかけるという独特の鑑賞法を提案。青緑山水画帖 池大雅 江戸時代 宝暦13年(1763)確かに、サントリー美術館の展覧会は切り口や見せ方がユニークなものが多い。例えば、2020年にリニューアル・オープン記念展の第2弾として開催された「日本美術の裏の裏」では、一般的には俯瞰で鑑賞する風景画を、その中に描かれている小さな人物に注目させることで、絵の中に没入する体験を提供。また、やきものの質感を“景色”に例え、見る角度によって変化する景色を愉しみ、自分なりの正面を見つけられるように促したりと、学芸員からの提案が、流派や技法だけに囚われがちな鑑賞者の頭を、純粋に作品を楽しむ柔らかモードにシフトしてくれる。

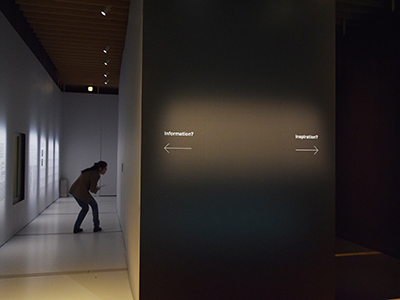

「information or inspiration?」展の様子。「←information inspiration→」とだけ書かれた展示室入口からは、これが日本美術の展覧会だとは誰も想像できなかっただろう。

「information or inspiration?」展の様子。「←information inspiration→」とだけ書かれた展示室入口からは、これが日本美術の展覧会だとは誰も想像できなかっただろう。また、2019年に開催された「information or inspiration? 左脳と右脳でたのしむ日本の美」展では、デザインオフィスnendoとの共同企画で、あえて情報の偏った展示室を2通りつくり、2つを見て展覧会が完成するような大胆な会場構成を採用。そして、2018年開催の「京都・醍醐寺 −真言密教の宇宙−」展では、吹き抜けの展示空間に9mにもなる国宝《薬師如来坐像》(醍醐寺蔵)を鎮座させるなど、美術館の特徴を存分に活かしつつ、鑑賞者をあっと驚かせるプレゼンテーションが常に用意されている。

展示ケースごとで照明を調整し、作品に最適な環境をつくり出す。

展示ケースごとで照明を調整し、作品に最適な環境をつくり出す。そして展示室の構成・演出にも、強いこだわりがある。サントリー美術館で鑑賞していると、雑念や周りの景色がすっと消え、作品と自身の二者だけの世界が立ち上がるような瞬間に出合うことがある。一つ一つの展示に吸い込まれるように視線がいき、まるで作品を主役にした舞台が何本も上演されているような感覚とでもいえばいいだろうか。そう鑑賞者に感じさせるために、どのような工夫がされているのだろうか。

日本美術の大半は絹や和紙など強い光を嫌う素材が用いられるため、展示室は薄暗く包み込むような照明を使うのが主流だ。しかし、鍋島焼の皿や伊万里焼の壺、さらにエミール・ガレや薩摩切子といったガラスもコレクションの重要な位置を占めるサントリー美術館にとって、これらの魅力を十分に引き出すためには、独立展示ケースが欠かせない存在なのだという。「当館の独立展示ケースは5面ガラスと呼ばれる形状で、天井からの光も透過できるようになっています。埃も目立つし傷もつきやすいので運用は難しいのですが、なぜこれを採用するかというと、ガラスや陶磁器は、天井から差し込む強い光源で照らした方が圧倒的に綺麗に見えるからです。特にガラスは、底面から照らし出す透過光も使い、輪郭を鮮明に見せたりもします。また、今年行なった改修工事で照明を全て最新のLEDに変更したことで、特に工芸分野の作品は色鮮やかに、肌合いや風合いも生々しく鑑賞できるようになりました。そして何より、5面ともガラスになっていることで、展示ケース自体の存在感が消え、作品だけがそこにあるようなイメージになり鑑賞の邪魔をしません」と、展示ケースと照明の重要性を語る石田氏。求められる光が違う中で、掛け軸とガラスをただ並置するような妥協はせず、それぞれの作品への最適な展示照明を追求する、まさにプロフェッショナルの仕事を展示室で見ることができる。

4階から見下ろした吹き抜けの展示スペース。この空間をどう活用するかも、学芸員の腕の見せどころだとか。©御厨慎一郎

4階から見下ろした吹き抜けの展示スペース。この空間をどう活用するかも、学芸員の腕の見せどころだとか。©御厨慎一郎2007年の六本木移転以来のミュージアムメッセージに「美を結ぶ。美をひらく。」という言葉がある。これには、中世や近世、近代といった時代の枠組みに縛られずに古きものと新しきものを結ぶ。国や民族といった文化の境界に囚われずに東と西の美を結ぶ。そして、自由に大胆に結ぶことから、新しい発見や知的感動がひらかれ、人と美に新しい関係をひらいていきたい。という想いが込められている。

その理念は、コレクションの幅広さはもちろん、いかに次代に日本美術を引き継いでいくかという点でも重要な考え方となっている。「日本美術好きや研究者だけが分かるような展示では興味を持ってもらえません。全然馴染みのない方がふらりと当館に立ち寄っても、関心を持ってすんなりと理解できるような、分かりやすい解説・展示であるように、六本木に移転してからは特に心がけています。当館のシンボルマークは、コレクションの《浄瑠璃物語絵巻》という室町時代の絵巻の詞書から、平仮名の「み」を取っているんですが、これは元をただせば、漢字の「美」なんですね。この漢字の「美」を“ひらく”ように、ともすれば難しい内容を、分かりやすく親しみやすく発信していければという想いが、このマークにも込められています」。

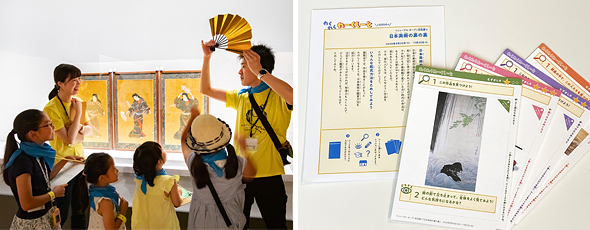

子ども向けプログラムの開催や、鑑賞支援ツール「わくわくわーくしーと」の配布など、

子ども向けプログラムの開催や、鑑賞支援ツール「わくわくわーくしーと」の配布など、子どもたちへ向けたラーニングプログラムやイベントは、その想いが最も反映された取り組みといえるだろう。年に一度、子どもたちのためだけに開館する「まるごといちにち こどもびじゅつかん!」や、毎回の展覧会で制作される、手の込んだ子ども向け鑑賞支援ツール「わくわくわーくしーと」など、教育普及専門のスタッフが学芸員と密に情報交換をしながら、子どもたちにこそ美術に興味を持ってもらおうと奮闘している。「美術館の役割は、次の時代に作品を良い状態で伝えていくことだと思っています。ですから、次世代に関心を持ってもらえないと、美術品は守れない」との言葉が印象的だった。

王道の日本古美術を扱う揺るぎない安定感を誇りつつも、ゼロから大切に育んだコレクションを最も輝かせるために、アップデートの手を緩めないサントリー美術館。これからも、大胆に古今東西の美を結び、新しい美の発見をひらいてくれるような、日本人の心に寄り添う展示をきっと続けてくれるだろう。

※掲載作品はいずれもサントリー美術館蔵

| 名称 | サントリー美術館 |

|---|---|

| 所在地 | 港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア3階 |

| 電話番号 | 03-3479-8600 |

| 料金 | 展覧会により異なる |

| 営業時間 | 10:00〜18:00(金・土曜は20:00まで) ※最終入場は閉館30分前まで |

| 休館日 | 火曜、展示替え期間、年末年始 |

| アクセス | 都営地下鉄大江戸線、東京メトロ日比谷線「六本木駅」直結、 東京メトロ千代田線「乃木坂駅」徒歩約3分 |

| 公式サイト | https://www.suntory.co.jp/sma/ |

記載内容は取材もしくは更新時の情報によるものです。商品の価格や取扱い・営業時間の変更等がございます。