泉屋博古館東京(六本木)

地下鉄六本木一丁目駅に隣接するビジネスエリアにありながらも、豊かな緑に囲まれた都会の隠れ家のような雰囲気をもつ瀟洒な建物が泉屋博古館東京だ。

地下鉄六本木一丁目駅に隣接するビジネスエリアにありながらも、豊かな緑に囲まれた都会の隠れ家のような雰囲気をもつ瀟洒な建物が泉屋博古館東京だ。住友家が収集した美術品を中心に収蔵展示する美術館として1960年に設立された京都鹿ケ谷の泉屋博古館の分館として、東京・六本木の旧住友家麻布別邸跡地に2002年開館。以降18年間にわたり主に館蔵の近代絵画や工芸、茶道具、能面・能装束の公開や、京都本館所蔵の名品を展観する特別展を開催してきた。

2020年からの改修工事を経て、開館20周年を迎えた2022年3月にリニューアルオープン。館名を「泉屋博古館東京」に改称して、展示室スペースを拡大。カフェスペースやミュージアムショップ、講堂なども新設され、より開放感と親しみやすさをもつ施設に生まれ変わった。

泉屋博古館という名称は、銅の製錬業を営んでいた住友家が江戸時代に用いた屋号「泉屋(いずみや)」にちなむもので、博古館は中国の宋時代に皇帝の命により編集された青銅器図録「博古図録」からきており、「博古」には古今の情報を広く知る、という意味があるという。

リニューアルにより改修された展示室(第3展示室)。より作品に集中できるように天井、壁、カーペットをシックな色調に変更し、最新のLED照明が設置された。

リニューアルにより改修された展示室(第3展示室)。より作品に集中できるように天井、壁、カーペットをシックな色調に変更し、最新のLED照明が設置された。 住友家第15代当主・住友吉左衞門友純(号:春翠)。泉屋博古館の収蔵品の多くは、春翠によって明治時代中頃から大正時代にかけて収集されたものだ。

住友家第15代当主・住友吉左衞門友純(号:春翠)。泉屋博古館の収蔵品の多くは、春翠によって明治時代中頃から大正時代にかけて収集されたものだ。住友家家長として別子銅山を中心とする家業の近代化を図り、現在の住友グループの礎を築いた住友家第15代当主・住友吉左衞門友純(号:春翠)(1864-1926年)は、同時に茶の湯や能楽といった日本の古典芸能を嗜み、実業界きっての文化人、数寄者としても知られる。

とりわけ、煎茶趣味をきっかけとした古銅器類の収集は、家業の産銅にちなむこともあり、春翠が最も力を入れて取り組んだ結果、質量ともに世界有数の青銅器コレクションとして知られるようになった。住友の青銅器は、造形的に優れた作品だけではなく、歴史史料として貴重な作品も多く、学術的にも非常に高い価値を持つことから、500点を超えるそれら作品の保管、研究、公開する場として泉屋博古館が設立されることとなった。

1970年大阪万博の年に建てられたパビリオンのような外観の京都・鹿ヶ谷の泉屋博古館。北は銀閣寺、南は永観堂という閑静な東山の一角、かつて春翠が別荘を構えた地に佇む。

1970年大阪万博の年に建てられたパビリオンのような外観の京都・鹿ヶ谷の泉屋博古館。北は銀閣寺、南は永観堂という閑静な東山の一角、かつて春翠が別荘を構えた地に佇む。時代きっての開明派であり、のちに内閣総理大臣も務めた実兄、西園寺公望の影響を受け、春翠は西洋文化にも目を向け、積極的に近代洋画を収集するとともに、同時代の洋画家たちの支援にも注力した。

今日の住友コレクションの一角を占める近代洋画は、春翠が明治30年(1897年)の欧米視察中のパリで印象派の画家モネの油彩画2点を入手した事に始まる。このとき購入した絵画などを春翠が別邸を構えた須磨の各部屋に飾り、当時としては先進的な洋式の暮らしを実践した。

風光明媚な神戸須磨海岸に明治36年(1903年)に完成したイギリス風の洋館、須磨別邸。春翠は各部屋の機能に合わせて収集した絵画を飾ることを計画していた。

風光明媚な神戸須磨海岸に明治36年(1903年)に完成したイギリス風の洋館、須磨別邸。春翠は各部屋の機能に合わせて収集した絵画を飾ることを計画していた。しかしながら、昭和20年(1945年)の空襲により、建物とともに貴重な美術品の多くが焼失してしまうのだ。奇しくもその際に戦火を逃れたモネの最初期の作品2点を含む名画が現在、企画展などで鑑賞できるのは感慨深いものがある。

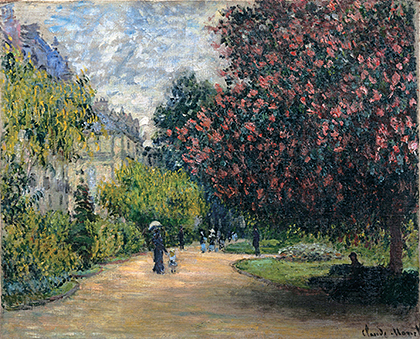

クロード・モネ《モンソー公園》1876年 泉屋博古館東京凱旋門の近く、パリ8区にあるモンソー公園を描いた作品。日本にもたらされたモネの最初期の作品は5点存在すると言われるが、そのうちの2点が泉屋博古館に収蔵されている。

クロード・モネ《モンソー公園》1876年 泉屋博古館東京凱旋門の近く、パリ8区にあるモンソー公園を描いた作品。日本にもたらされたモネの最初期の作品は5点存在すると言われるが、そのうちの2点が泉屋博古館に収蔵されている。多岐にわたる文化へ関心を寄せた春翠が古今東西の優れた美術品を収集し、買い求めた作品は、今日の住友コレクションの母胎となっている。

その後、長男の寛一(1896〜1956年)が大正期に収集したコレクションは、八大山人や石濤など明末清初を彩る中国絵画の名品や、日本近代洋画を代表する岸田劉生の作品を含むなど、コレクションに新たな地平を開いた。

そしてアララギ派の歌人としても知られる16代当主・友成(1909〜1993年)は、パブロ・ピカソやピエール=オーギュスト・ルノワールなど20世紀を代表する洋画家の作品、同時代の日本人画家の作品を収集し、コレクションに一層の彩りを添えた。

2022年現在、コレクションは、古代中国の青銅器約600件をはじめ、中国・日本の書画約650件、茶道具約800件、能装束・能面約250件、洋画約150件など、幅広い領域にわたり、3,500件(国宝2件、重文19件、重要美術品60件を含む)を超える作品が本館と東京館に収蔵展示されている。

(左)重要文化財 板谷波山《葆光彩磁珍果文花瓶》大正6年(1917年) 泉屋博古館東京(右)《小井戸茶碗 銘六地蔵》朝鮮時代(16世紀)泉屋博古館東京

(左)重要文化財 板谷波山《葆光彩磁珍果文花瓶》大正6年(1917年) 泉屋博古館東京(右)《小井戸茶碗 銘六地蔵》朝鮮時代(16世紀)泉屋博古館東京それでは今回のリニューアル内容を具体的に見てみよう。

かつての重厚なエントランスは、幅を広げ庇部分を短くしたことで、開放的で入りやすい雰囲気に。入館受付やエントランスホールもゆったりと落ち着いた印象になり、キャッシュレス決済対応、館内のWi-Fi導入にロッカーやトイレの増設など、快適な鑑賞を支える設備面も充実させた。

メインのホール。改修前の姿を残しながらも壁面に時間や歴史の積み重ねをイメージさせる版築仕上げを施し、正面中心部には新たにガラスケースを設えた。天窓から降り注ぐ柔らかく明るい光がシックな展示室への導入をスムーズに促す。

メインのホール。改修前の姿を残しながらも壁面に時間や歴史の積み重ねをイメージさせる版築仕上げを施し、正面中心部には新たにガラスケースを設えた。天窓から降り注ぐ柔らかく明るい光がシックな展示室への導入をスムーズに促す。そして何といっても、今回のリニューアルのメインは展示室である。

同館学芸員の椎野晃史氏は「既存の東西2室の改修も含め、事務所スペースだった場所を改修するなどして、4室に増設しました。これにより、展示作品の増加や展示構成の幅を広げることができるようになり、ゆとりのある空間で、より満足度の高い鑑賞経験を提供することができるようになりました」と説明する。

(左)改修された第1展示室。従来コの字形に配置されていた壁面ガラスケースの1辺を壁面にし、L字形にすることで対面するガラスへの映り込みがなくなり、鑑賞空間も広げることができた。(右)ホール後方に新設された第2展示室。第1展示室と第3展示室をつなぐことにより、鑑賞の導線を妨げず、次のテーマに導入しやすくする役割もある。

(左)改修された第1展示室。従来コの字形に配置されていた壁面ガラスケースの1辺を壁面にし、L字形にすることで対面するガラスへの映り込みがなくなり、鑑賞空間も広げることができた。(右)ホール後方に新設された第2展示室。第1展示室と第3展示室をつなぐことにより、鑑賞の導線を妨げず、次のテーマに導入しやすくする役割もある。全室のケース、照明、天井、カーペットまで一新されているが、とりわけ、光との相性を検討し、光が飽和しないシックなグレーを基調としたのは、多彩なジャンルの収蔵品などをいかに有機的に見せるかにこだわったからという。

また、色温度2700Kから5000Kまで、可視化できないほどの微調整ができる最新のLED照明のおかげで、それぞれの展示品に即した自然光に近い光を再現。より作品の美しさを際立たせ、没入しやすい空間が演出できるようになった。

鑑賞時の没入感へのこだわりは独特なキャプションの付け方や内容にも見てとれる。

通常はガラスケース中の作品横などに掲出されるキャプションが、展示内容により、手前のガラス面に貼付されている。これは、鑑賞の際にできるだけ首の動きの負担をなくし、作品そのものに集中できるようにとの思いからだ。

「密なる絵画、その数3226人」《二条城行幸図屏風》、「その音色、シャクシャク」《龍首錫杖》、「五十六億七千万の微笑み」《弥勒仏立像》など、作品の特徴がよく表現されたコピーにもつい惹き寄せられる。

小ホールを挟み、講堂側に新設された第4展示室は唯一、壁の文様やカーペットの色などが他の3室とは少し異なる設えとなっている。

小ホールを挟み、講堂側に新設された第4展示室は唯一、壁の文様やカーペットの色などが他の3室とは少し異なる設えとなっている。「新しくなった展示室の中でも特に当館の特徴を表現しているのが、新設された第4展示室です。大正6年(1917年)に住友家の別邸としてこの地に建てられた通称「麻布別邸」の記憶を継承し、他の展示室と意匠の異なる空間を創出しています。ここでは主に住友の歴史に関係する展示を行い、コレクションの背景にある物語が感じられるような場所にしています。」と椎野氏は話す。

新設されたミュージアムショップ。ガラス窓に面した明るく開放的なスペースに、定番の絵はがきや図録のほか、色彩豊かなオリジナルグッズが並ぶ。

新設されたミュージアムショップ。ガラス窓に面した明るく開放的なスペースに、定番の絵はがきや図録のほか、色彩豊かなオリジナルグッズが並ぶ。さて、第4展示室を出ると、エントランスホール突き当り入口横に、新設されたショップが出迎えてくれる。

「以前は受付横の小さなスペースで図録や絵はがきなどを販売していました。今回のリニューアルにあわせて制作した、東京館所蔵作品をモチーフとした新作絵はがきやオリジナルグッズ(16種44品)も置ける広いスペースができたことで、より東京館の収蔵品を皆さんに紹介できるようになりました。現代作家の作品や季節に合わせた商品も扱っています。ぜひ、多くの方に利用して頂きたいです。」と話すのは広報担当 橋本旦子氏。

新設された講堂(面積:99.31㎡)。収容人数はスクール形式で40名、シアター形式で80名。

新設された講堂(面積:99.31㎡)。収容人数はスクール形式で40名、シアター形式で80名。リニューアルされたのはハード面ばかりではない。

「以前はワークショップなどをエントランスホールの一角や休館日に開催していましたが、講堂が新設されたおかげで、より充実した展覧会関連イベントや連続講座などの、ラーニングプログラムも開催できるようになりました」と橋本氏。

リニューアルオープンのプレイベント第三弾として開催された「鋳造ワークショップ 古印をつくろう」の様子。鋳造で作られていた中国古代青銅器や、茶の湯釜についてのミニレクチャーも開催された。

リニューアルオープンのプレイベント第三弾として開催された「鋳造ワークショップ 古印をつくろう」の様子。鋳造で作られていた中国古代青銅器や、茶の湯釜についてのミニレクチャーも開催された。連続講座〈アートwith〉では、日本絵画の修理に携わる講師や展示ケースの工事を手掛ける講師など、美術館の舞台裏の話が伺える貴重な機会となっている。そのほかにもミュージアムコンサートや各種体験型の講座など魅力的なイベントが充実している。

100年以上にわたり多くのコーヒー器具をつくってきた「HARIO」直営のカフェ。麻布別邸の面影を残す周辺の庭より一段低い場所に新設されたことで、周囲になじむとともに、ガラスの映り込みにより周辺との一体感を演出。

100年以上にわたり多くのコーヒー器具をつくってきた「HARIO」直営のカフェ。麻布別邸の面影を残す周辺の庭より一段低い場所に新設されたことで、周囲になじむとともに、ガラスの映り込みにより周辺との一体感を演出。泉屋博古館東京のもう一つの魅力になりそうなのが、敷地内に併設された「HARIO CAFE」だ。名前の通り日本の耐熱ガラスメーカーの老舗HARIOが直営する都内2店舗目のカフェで、HARIOの器具で淹れたスペシャリティコーヒーや紅茶を楽しめるほか、それらの器具やガラスアクセサリーも販売。泉屋博古館東京店限定商品も扱っている。また、コーヒーセミナーやワークショップなども開催されている。席数は20席弱と小規模ながら、一面ガラス張りで解放感に溢れ、横の庭園を眺めながら展示の余韻にひたることができる。

美術館を利用しなくてもカフェだけ利用できるのも嬉しい。

写真右は学芸員の椎野晃史氏。専門は日本近代絵画。写真左は広報担当 橋本旦子氏。

写真右は学芸員の椎野晃史氏。専門は日本近代絵画。写真左は広報担当 橋本旦子氏。7年間勤めた福井県立美術館から泉屋博古館東京に移り、初めて担当したリニューアルオープン記念展I「日本画トライアングル 画家たちの大阪・京都・東京」(2022年)が印象に残るという椎野氏。三都で活躍した画家の作品から構成された個性豊かなコレクションを紹介するにあたり、住友個人のコレクションやその物語性をどのように見せるか、それらを理解したうえでどう伝えるかに苦心したと語る。

一方、企画展の広報のほか、事業の企画、運営など幅広くサポートにあたる橋本氏は、全ての展示準備が大変ではあるが、全てが印象に残り充実感があると話す。そのような中でも、2016年に開催した「住友春翠生誕150年記念特別展 バロン住友の美的生活―美の夢は終わらない。」は明治編と大正編2部において、コレクションを築いたコレクターそのものにフォーカスした展示で、準備段階から印象深かったと語る。

青銅器など古美術が主な収蔵品である京都に対して東京館は、茶道具、能面・能装束に加え、近代以降の日本画、西洋画、近代陶磁器などジャンルとしては時代の新しいものが多い。京都館との人的、作品的な連携を進めながらも、東京館ならではの収蔵品の特性を活かし、まだ世に知られていない新しい作家と新しい美術の価値を掘り起こし、コレクションの価値を上げていくことも当館の大きな使命であり醍醐味と椎野氏は語る。

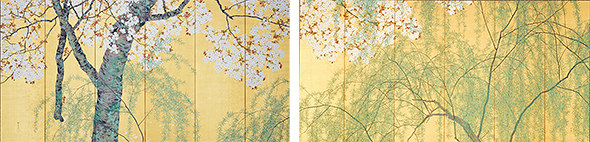

「近代にはまだまだ世に知られていない、注目すべき日本画家が多数存在します。例えば、明治から昭和初期にかけて活動した京都の日本画家、木島櫻谷は泉屋博古館の展覧会により発掘された新しいスターと言えます。そのような作家を紹介していく事は美術界全体の活性化にも繋がります。近代以降の比較的新しい収蔵品が多い東京館はニューヒーローを発掘しやすい環境にあります。櫻谷に続くヒーローの発掘にも力を入れていきたいと考えています。」

木島櫻谷《柳桜図》大正6年(1917年) 泉屋博古館東京

木島櫻谷《柳桜図》大正6年(1917年) 泉屋博古館東京あわせて椎野氏と橋本氏は、「リニューアルにより新設された講堂、ショップ、HARIO CAFEなどが入口の幅を広げ、導線の役割となり、地域の方々が当館や美術に親しみを持って頂ける空間を施設一帯で創出できればと考えています。

とりわけ、東京館はオフィスビルに囲まれている立地や、施設もコンパクトにまとまっている特性を活かし、お昼休みにワーカーの方などが身構えずに気軽に立ち寄れるような癒しの場になればと考えています。仕事終わりにも来館しやすいように、リニューアル後に開館時間を1時間後ろ倒しにして11時から18時、金曜日は19時までとし、金曜日夕方にイベントを開催するなど、新しい取り組みも進めています。

以前よりご要望のあった年間パスポート(税込4,000円)も導入しました。ご本人と同伴者1名が1年間何度でもご入館いただけるものです。近隣の大倉集古館、サントリー美術館との相互割引も実施しています。

今後も当館のアクセスの良さや近隣美術館、アークヒルズなど近隣施設との連携のしやすさを活かし、地域一帯の文化芸術活動が盛り上がるような取り組みもできればと考えています。」と今後の展望について語る。

住友春翠から連綿とつながる貴重な住友コレクションを守り、収蔵展示するだけに留まらない。東京館ならではの近代以降の収蔵品の魅力を、生まれ変わった施設とともに、職員たちのたゆまない努力と新しい感性で発信し続ける。より開放感と親しみやすさのある環境を目指していく、汲めども尽きぬ泉のような挑戦がますます私たちの心を惹きつけるだろう。

| 名称 | 泉屋博古館東京 |

|---|---|

| 所在地 | 港区六本木1-5-1 |

| 電話番号 | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 料金(税込) |

|

| 営業時間 | 11:00〜18:00(金曜日は19:00まで) ※最終入場は閉館30分前まで |

| 休館日 | 月曜日(ただし祝日の場合は翌平日休館)、展示替期間、年末年始 ※都合により変更になる場合あり |

| アクセス | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅下車 北改札正面 泉ガーデン1F出口より屋外エスカレーターで徒歩3分、 東京メトロ日比谷線「神谷町」駅下車 4b出口より徒歩10分、 東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅下車 13番出口より徒歩10分 |

| 公式サイト | https://sen-oku.or.jp/tokyo/ |

記載内容は取材もしくは更新時の情報によるものです。商品の価格や取扱い・営業時間の変更等がございます。