SCAI PIRAMIDE(六本木)

台東区谷中の銭湯「柏湯」を改装したギャラリー空間を拠点に、数々の展覧会や、コミッションプロジェクト、パブリックアートの実現など、最先端の現代アートを発信し続けているスカイザバスハウス。

リプレゼント(所属)作家には「もの派」の筆頭として日本の現代アート創世記を導いた李禹煥、強い物語性をもつ大型彫刻やインスタレーションで国際的な注目を集める遠藤利克、森万里子、宮島達男など第一線で活躍する作家から、新素材を用いる彫刻家 名和晃平や和田礼治郎などの次世代作家、アニッシュ・カプーア、ダレン・アーモンド、アピチャッポン・ウィーラセタクン、何翔宇などの海外の優れた作家が多数在籍する。

日本のアートシーンを牽引してきた老舗ギャラリーが、2017年の天王洲「SCAI PARK」に続く第3のスペースとして、2021年4月にオープンしたのが、六本木のピラミデ3階にある「SCAI PIRAMIDE」だ。

スカイザバスハウス代表の白石正美氏。

スカイザバスハウス代表の白石正美氏。約半世紀にわたりコマーシャルギャラリーの世界に携わり、最先鋭の日本のアーティストを世界に発信してきた日本の現代アート界の雄ともいうべく、株式会社スカイザバスハウス代表の白石正美氏。

アートの世界に入ったきっかけは、慶應義塾大学文学部美学美術史専攻卒業後、たまたま新聞で見つけた、フジテレビギャラリーの求人広告だったという。草間彌生などを取り扱い、現代美術ギャラリーの先駆け的な存在であったフジテレビギャラリーで取締役事業部長を務めた後、40歳の時に独立。1989年に現代美術の企画、売買を行う株式会社白石コンテンポラリーアートを設立した。

同時に表参道の一角にあった東高現代美術館の立ち上げに携わることになり、そこで出会った小山登美夫氏(現在、六本木のcomplex665に拠点を持つ小山登美夫ギャラリーのオーナー)から「母校(東京藝大)近くの歴史ある銭湯が取り壊されそうで、もったいないから残したい」と話を持ち掛けられたことがきっかけとなり、谷中のギャラリー「SCAI THE BATHHOUSE」の歴史が始まることとなる。

東京藝大もあり、美術館や博物館が密集する上野からほど近く、今や観光コースの一つにも組み込まれるほど、国内外から多くの支持を集めるSCAI THE BATHHOUSE。ちなみに名称のSCAIはShiraishi Contemporary Art Inc.の略だという。

東京藝大もあり、美術館や博物館が密集する上野からほど近く、今や観光コースの一つにも組み込まれるほど、国内外から多くの支持を集めるSCAI THE BATHHOUSE。ちなみに名称のSCAIはShiraishi Contemporary Art Inc.の略だという。1993年に創設したSCAI THE BATHHOUSEを舞台に、李禹煥など、第一線で活躍するアーティストの評価を固めていく。同時に、1992年より手掛けていた「国際コンテンポラリーアートフェア NICAF YOKOHAMA」(現在のアートフェア東京の前身)の総合プロデュースなどを通して、村上隆をはじめとする次世代作家の世界に向けて発信や、海外の優れた作家を積極的に招き入れ、日本の文化を読み込んだ新しい作品制作のサポートも積極的に行ってきた白石氏。

様々な企業のアートコンサルタント業務も手掛け、公共施設へのパブリックアート設置や李禹煥美術館(2010年〜)の開設にも携わるなど、その手腕を空間演出においても展開してきた。

近年では、若手作家向けの実験的スペース「駒込倉庫」や、作品保存の現場を展示空間へ拡張した「SCAI PARK」(天王洲)の開設など、新たなビジョンを実現していくなか、コロナ禍後の国際的なアートマーケット拡大も視野に、谷中では収まり切れなくなった活動を、より自由な発想で取り入れたいとの思いから第3の新拠点をオープンすることに。

ルイーズ・ブルジョワ《ママン》2002年

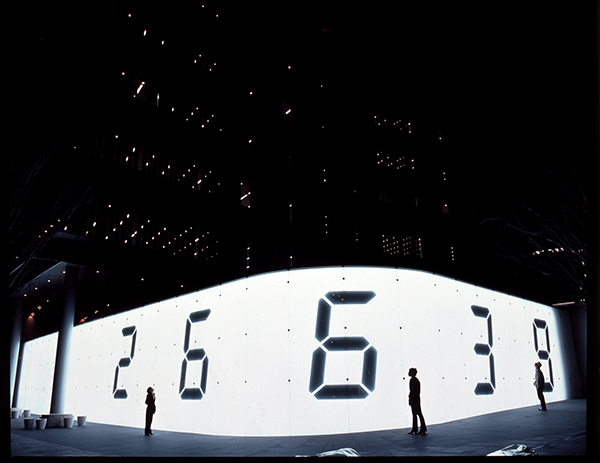

ルイーズ・ブルジョワ《ママン》2002年 宮島達男《Counter Void》2003年

宮島達男《Counter Void》2003年「2018年頃、森ビルからお声掛けがあったこともあり、このピラミデに第3の展覧会場を作る話が具体的に進んでいきました。ちょうど、谷中で培ってきた既存の枠組みを超え、新たな切り口を提示することで、さらに時代に即したコンテクストの更新を図りたいと考えていた頃です」とSCAI PIRAMIDE設立のきっかけを語る白石氏。

六本木はもともと、中学生時代を過ごした勝手知ったるホームのような地でもあったという。また、バブル崩壊が落ち着き、国際的なアートマーケットにも新しい動きが出てきた2000年頃、テレビ朝日本社ビルの設計など、六本木の街の企画開発に携わっていた槇総合計画事務所から、パブリックアートの基本プランを考えてほしいとの依頼があり、様々な作品設置を手掛けた思い入れの深い地でもあった。手掛けたのは今や六本木ヒルズを代表するパブリックアートの一つ、ルイーズ・ブルジョワ《ママン》やテレビ朝日本社ビル毛利庭園横のマーティン・プーリエ《GUARDIAN STONE》、同じくテレビ朝日本社ビル前の宮島達男《Counter Void》など錚々たる作品だ。

このように白石氏にとって縁のある六本木で、リプレゼントしている作家以外の新しい作家や外部のキュレーターと協働し、利便性の良さを活かしながら、ふらっと立ち寄れるような場所をと考え、設立されたのがSCAI PIRAMIDEだ。

SCAI PIRAMIDE 外観

SCAI PIRAMIDE 外観 磯谷博史「さあ、もう行きなさい」鳥は言う「真実も度を越すと人間には耐えられないから」(2021年9〜10月)展示風景

磯谷博史「さあ、もう行きなさい」鳥は言う「真実も度を越すと人間には耐えられないから」(2021年9〜10月)展示風景「新しいものを積極的に取り入れるとはいえ、流行に流されるものではなく、意味のあるものを六本木でも続けていきたいという思いに変わりはありません。昨今、コロナ禍の影響を受けて一時的にもてはやされているような傾向もありますが、今後、長い歴史の中で耐えられるかというと疑念があります。意味のあるものは必ず残っていきます。そしてそれを作れるのは第一線で活躍する作家ばかりではありません。まだ世に知られていない作家や若い人にも力のある人がいます。これから出てくる人たちが出やすいようサポートする場をSCAI PIRAMIDEでは、より自由な雰囲気の中で作っていきたいと考えています」。

谷中のSCAI THE BATHHOUSEはすでに知名度もあり、建物のめずらしさも相まって、国内外からピンポイントで狙って来訪する人が多いという。一方でSCAI PIRAMIDEはその利便性から若い人や近隣ワーカーなど、幅広い層の人がふらっと立ち寄る傾向があるとか。また、ピラミデがギャラリーコンプレックスであることから、他の展示の作家やコレクターの訪問機会も増え、スカイザバスハウス自体の知名度も上がるようになったという。白石氏はSCAI PIRAMIDEに訪れる幅広い層を少し都心から離れた谷中へ取り込み、新しい人脈や繋がりから、新たなアートシーンを盛り上げたいと考えている。

SCAI PIRAMIDE 入口

SCAI PIRAMIDE 入口2023年3月現在、8回目の企画展を開催しているSCAI PIRAMIDE。展示の歴史はまだまだこれからながら、白石氏が印象に残るのはやはり、杮落しとして開催した荒川修作「BOTTOMLESS―60年代絵画と現存する2本の映画」(2021年6〜7月)だという。荒川氏が美術家として最後に開催した展覧会を、東高現代美術館時代の白石氏が手掛けたという思い入れのある作家だ。没後10周年を経て国内外で再評価が高まる荒川氏の初期作品を取り上げた展示は、絵画のほか初の映像作品で構成され、アーティストの若き日の試みを知る好機となるものだった。「過去の価値観や理解の体系が見直しを迫られる今の時代だからこそ、私たちに与えられたすべての認識手段を用いて今を『考え抜く』にはどのような訓練が必要なのか?という問いに答えようとする荒川氏の姿勢を見て頂いた意義がある」と白石氏は語る。

メアリー・コース「Painting with Light (光で描く絵画)」展示風景

メアリー・コース「Painting with Light (光で描く絵画)」展示風景そして、SCAI PIRAMIDEの構造の利点を遺憾なく発揮できたのが、メアリー・コース「Painting with Light (光で描く絵画)」(2022年10〜12月)の展示だ。作家が、夜のカリフォルニアの海岸線を車で走っていた時にひらめきを得た技法を取り入れた作品は、光の反射と屈折の相互作用によって現れては消える幅の異なる光の帯が現れ、複雑で繊細な輝きを放つ。そんな繊細な表現を、時間帯にあわせて正面のウムガラスで調光することにより、その魅力を存分に惹き出した。

また、展示に応じて柔軟に可動壁で仕切ることができる構造も本展で活かされることに。白いモノクロームのグラデーションのみの作品と、白色をベースに黒色の垂直の帯で区切られた作品というそれぞれ異なる世界観を曇らすことなく表現する空間となった。

赤瀬川原平写真展「日常に散らばった芸術の微粒子」Selected by 伊藤存・風間サチコ・鈴木康広・中村裕太・蓮沼執太・毛利悠子 展示風景。

赤瀬川原平写真展「日常に散らばった芸術の微粒子」Selected by 伊藤存・風間サチコ・鈴木康広・中村裕太・蓮沼執太・毛利悠子 展示風景。そして現在(2023年1〜3月)開催しているのが、赤瀬川原平写真展「日常に散らばった芸術の微粒子」Selected by 伊藤存・風間サチコ・鈴木康広・中村裕太・蓮沼執太・毛利悠子。ゲストキュレーターに生前の赤瀬川氏と親交のあった、資生堂ギャラリー・ディレクターの豊田佳子氏を迎えた本展は、6名の現代美術アーティストが4万点もの赤瀬川氏の写真の中からそれぞれ約20枚選んだ約120点を紹介するというもの。赤瀬川氏独自の視点で切り取られた風景に、現代のアーティストの視点が重ねられることを試みるSCAI PIRAMIDEならではの新しい企画だ。

今後は、第11回ヒロシマ賞受賞者でもあり、世界各地で起きた歴史的事件や悲劇、社会的な不均衡に対して、ジャーナリスティックな視点をもって対峙し訴えかけるように表現する、アルフレッド・ジャーの個展などを開催する予定だ。

李禹煥《関係項−アーチ》2014/2022

李禹煥《関係項−アーチ》2014/2022SCAI PIRAMIDEの運営も3年目に入り、軌道に乗る現在。これまでのギャラリー運営を振り返り、作家とのかかわりで大切にしてきたことや、スカイザバスハウスならではの強みなどについても伺ってみた。

「たとえば李禹煥は、2000年代始めのころ、すでにヨーロッパではある程度の知名度はありましたが、未開拓であったアメリカのマーケットをともに開拓してきた同志でもあります。優れたアートは、残していかなければなりません。そのために、アートは売れなければならない。作家がやりたいことに対し一緒に戦略を立て、資金を作り、活動のスペースを作る。消費されるだけにならないようにきちんとした道筋を作り売っていく。エージェント的役割をするのが私たちの使命だと考えています。そのような過程の中で作家とともに歩み、ともに成長していく姿勢が何よりも大切だと考えます」。

あわせて、作家の制作補助をしたり、小回りの利く準備をしたり、手厚いサポートをするのもギャラリーの役割であり、コマーシャルギャラリーの強みでもあると語る白石氏。

語学堪能なスタッフだけでなく、ニューヨークやノンプロフィットのギャラリー経験のあるスタッフ、そして、セールス、作品輸送、テクニカル、経理など専門分野に長けたスタッフが在籍し、作家とクライアントを全面的にバックアップできる体制を整えていることも自ギャラリーの大きな強みだという。

さらに、視点を広げ、日本全体のアートシーンについての展望や自身の思いについて、白石氏は次のように語る。

「アートの世界はネットワークや人脈で成り立っているといっても過言ではありません。長いギャラリスト人生の中で、所属作家やスタッフはもとより、独立したスタッフや新世代のギャラリストたちとの繋がりも大切にしてきました。近年は志ある若い世代のギャラリストも増えてきましたが、グローバルの中でのビジネスとしてはまだ弱く、コレクターも育っていない状況も散見されます。それぞれの思い入れや独自のネットワークを尊重しつつ、アートフェアの総合プロデュースなどに携わってきた私の経験も活かしながら、彼らが力をつけ、世界に出ていく後押しや、ひいては日本のアートシーンの力になれればと考えています。コロナ禍後の今こそ、日本のアートが注目されるチャンスだと思いますから」。

最後に、ギャラリー初心者に向けてメッセージを頂いた。「まずは気軽に訪ねてほしい」そんな内容を期待していると…

「1987年公開のアメリカ映画『ウォール街』(Wall Street)をご存じでしょうか。チャーリー・シーン演じる野心家の若き証券マンが、マイケル・ダグラス演じる大物投資家に憧れ、ウォール街で成り上がりを図る話です。そこにアートがステイタスの象徴として度々登場します。

海外のギャラリーでは今でも、購入する意思がある客とそれ以外の客をあからさまに差別するようなところがあります。日本ではさすがに露骨にサービスを変えるようなギャラリーはほとんどないと思われるので安心して訪れてほしいと思います(笑)。一方で、あえて誤解を恐れずに言うならば、ギャラリー初心者や若い人こそ、ぜひ、1枚購入するつもりでギャラリーを訪れてほしいと思います」長くアート界に身を置いてきた白石氏ならではの含蓄のあるメッセージだ。

ただ眺めるだけと、「この1枚を手にしたい」と思いながら鑑賞するのでは全く視点や意味合い、得られる情報量が違ってくるという。

そして白石氏は続ける。「最初は高額な作品でなくてもよいのです。手に届くような作品から始めて、次は『この作品を購入してやろう』と、そのために自分自身を作品に見合うように磨いていこうと。ぜひ、特に日本の若い人にはアートとともに成長していく、そんな野心や冒険心も持ってほしいと思います」。

そのような人たちの希望に応え、全面的にサポートできるスタッフが揃っているのも、白石氏率いるスカイザバスハウスの自慢と自信だ。

| 名称 | SCAI PIRAMIDE |

|---|---|

| 所在地 | 港区六本木6-6-9 ピラミデ3F |

| 電話番号 | 03-6447-4817 |

| 営業時間 | 12:00〜18:00 |

| 休廊 | 日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、祝日および展示替え期間 |

| アクセス | 日比谷線・大江戸線「六本木」駅徒歩1分 |

| 公式サイト | https://www.scaithebathhouse.com |

記載内容は取材もしくは更新時の情報によるものです。商品の価格や取扱い・営業時間の変更等がございます。