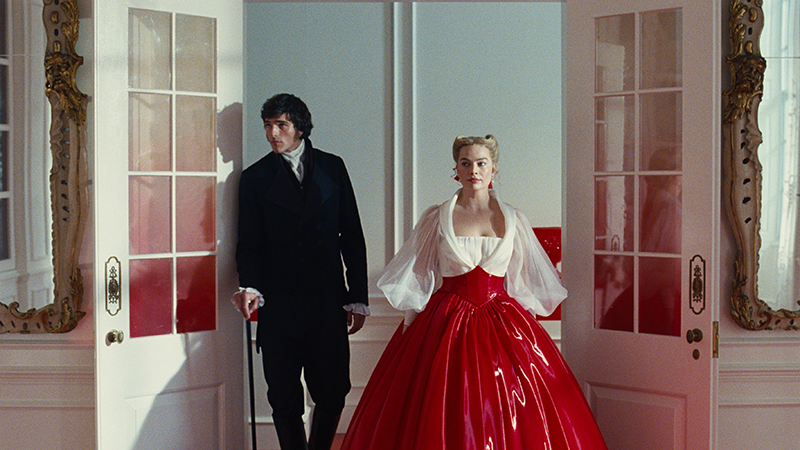

M・ロビー、J・エロルディ共演

かの小説をE・フェネル監督が映画化

魂を共有する2人の愛憎の行方を描く

©2026 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

©2026 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.マーゴット・ロビーが主演・プロデュース、『プロミシング・ヤング・ウーマン』でアカデミー賞脚本賞を受賞したエメラルド・フェネルが監督・脚本・製作、そして『バービー』の製作陣と共に、エミリー・ブロンテの有名な小説『嵐が丘』を映画化。共演は、『フランケンシュタイン』のジェイコブ・エロルディ、『憐れみの3章』のホン・チャウ、『奇蹟がくれた数式』のシャザド・ラティフ、『ソルトバーン』のアリソン・オリバー、『恋におちたシェイクスピア』のマーティン・クルーンズほか。アーンショウ家の屋敷に住む美しい令嬢キャサリンと、屋敷に引き取られた孤児ヒースクリフ。身分の違う2人は子どもの頃から心を通わせるが、大人になり……。幼い頃から寄り添って生きてきた2人の波乱の運命、周囲の人々を巻き込んでいく激しい愛憎の行方とは。美しいファッションと美術、素朴な自然をとらえた映像が美しい、ドラマティックな恋愛ストーリーである。

イギリス・ヨークシャーにある広大な高台、嵐が丘。そこに佇むアーンショウ家の屋敷に住む美しい令嬢キャサリンと、屋敷に引き取られた孤児ヒースクリフは、幼少のころより心を通い合わせる。やがて大人になった2人は惹かれ合うが、身分の違い、周囲の境遇、そして時代の渦に飲み込まれ、予期せぬ道をたどってゆく。

エミリー・ブロンテによる唯一の小説『嵐が丘』(1847年)を豪華なキャストとスタッフで映画化。子どもの頃から支え合って生きてきた2人のこじれていく関係を、緻密に作り込まれた美術やファッションによりドラマティックに描いている。原作とくらべてキャラクターの表現に違いが見られる面は、キャサリンが結婚するエドガーは寛大で忍耐強く愛情深い理想的な夫であり、キャサリンの世話係であるネリーはただの批判者ではなく理屈と感情のはざまで揺れる人物として造形され、フェネル版ではどの登場人物にも共感の余地があり個人的に好ましく感じられる。監督は10代の頃から原作の小説がとても好きで繰り返し読んできたことから、この物語への強い思い入れと映画化について饒舌に語っている。「初めて読んだときに私が感じたあの感覚――その“感触”にできるだけ近いものを形にしたかったのです。私にとって刺激的で、反骨的だと感じた要素をそぎ落としながら抽出し、なぜこの作品が2世紀を経た今でも人の心を揺さぶり続けているのか、その核心を映像化したいと思いました。この本を心から愛しているからこそ、1人のファンとして『これは受け入れられる』と思えるバージョンを自分で作れるかどうかに挑戦すること自体が、とてもエキサイティングだったのです」

これまでにフェネル監督作品でプロデューサーを2回務め、この映画では主演とプロデュースを兼ねるマーゴットは、この映画における監督の表現について語る。「私が思うに、エメラルドがやりたかったのは、彼女が14歳のときに初めてこの本を読んだ際に感じた“あの感覚”を、もう一度よみがえらせることだったのだと思います。だから、エメラルド版『嵐が丘』が観客に与えるのは、非常に感情的で、身体感覚に訴えかける体験です。物語の出来事そのものよりも、それが『どう感じさせるか』に強くフォーカスしています。登場人物が何を感じているのか、そしてそれが、観客である私たちにどんな感情を引き起こすのか――その連鎖を何より大切にしているのです」

アーンショウ家の屋敷に住む令嬢キャサリン役はマーゴットが生き生きと。原作でキャサリンは10代後半の設定だが映画の前半では20代前半から半ばくらいとなっている。マーゴットは当初プロデューサーとして脚本を読み、キャサリンに俳優として強く惹きつけられたという。その思いを監督に話し、あくまでも監督自身の判断を優先してほしいと伝えたところ、監督は笑顔で「最高じゃない」と言って、すぐに決まったそうだ。「キャサリンに関しては惹きつけられ方がまったく違いました。本当に自分自身の中で、『この役に名乗りを上げるべきかどうか』を何度も自問しました。最終的には、『もし何も言わなかったら、きっと後悔する』と思ったんです。<中略>プロデューサーとして、彼女のこれまでの2作品ではカメラの“裏側”で一緒に仕事をしてきましたが、今回は“カメラの前”でエメラルドと仕事ができる――そのチャンスに、私は迷わず飛びつきました」

アーンショウ家に引き取られた孤児ヒースクリフ役はジェイコブが、キャサリンへの愛執により歪んでいくさまを繊細に。ジェイコブはこの物語における愛について語る。「この映画でエメラルドは、あらゆる色合いの愛を自在に行き来しています。父と娘の間にある父性的な愛、そして互いを傷つけ合う関係。幼い頃のキャサリンとネリーの友情と、成長とともに生じる痛み。そしてもちろん、キャサリンとヒースクリフの愛――壮大で、持続し、永遠でありながら、拷問のような愛。自分たちの意思に反してさえ、互いに悲しみを与え合ってしまう関係です。そこには喜びも闇もあります。裁くことなく、愛の複雑さを余すところなく描いているからこそ、現代においても強い共感を呼ぶのだと思います」

監督はマーゴットとジェイコブについて、「愛しがたい存在を愛せる存在にしてくれる俳優が必要でした」と称賛し、このように語っている。「マーゴットとジェイコブは、ブロンテが用意した“刃の上”のような細い境界線を歩かなければなりませんでした。<中略>その危うい均衡のなかで、2人は見事に役を成立させたのです」

ネリー役はホン・チャウが、キャサリンに求婚するエドガー・リントン役はシャザド・ラティフが、酒乱であるキャサリンの父親役はマーティン・クルーンズが、幼少期のキャサリン役はシャーロット・メリングトンが、幼少期のヒースクリフ役はオーウェン・クーパーが、それぞれに演じている。全員が味わいのあるキャラクターであるなか、特に個人的に魅力を感じたのは、エドガーの被後見人であるイザベラ役のアリソン・オリバーだ。設定は原作の妹から被後見人に変更されており、無垢な少女からヒースクリフに一目惚れして堕ちてゆくさま、最初はコミカルでかわいらしいオタク女子でありつつ、後半からはシリアスな悲哀をたたえて悲惨な状態までふりきってしまう振り幅の大きさ、柔軟で多彩な表現に引き込まれた。

また劇中歌を含むすべての音楽をグラミー賞受賞ミュージシャンのチャーリー・XCXが手がけているのも話題に。監督が「ずっと夢中」という彼女にこの映画の脚本を送ったところ、「アルバムを作ってもいい?」と電話で聞かれ、即答で「イエス」と答えたことからコラボレーションが始まったとのこと。監督は音楽の大切さについて語る。「私にとって音楽は、特に“身体的な反応”を引き起こしたいとき、人に何かを“感じさせたい”ときに、決定的に重要な要素です。この映画では、観客にとことん深く感じてほしいと思っていました」

撮影はヨークシャーのムーア(荒原)や、イングランド南部、ロンドンのスタジオなどにて。ヨークシャーでは雄大な自然のなかでキャサリンとヒースクリフが過ごす様が描かれている。幼少期のキャサリンとネリーが残酷な見世物を眺めるオープニングのシーンは、イングランド南部ケント州セヴノークスにある、600年の歴史があり、英国最大級かつ最古の邸宅のひとつで、ナショナル・トラストが所有しているノール・ハウスにて撮影。スタジオではアーンショウ家の屋敷である嵐が丘、エドガーの暮らす豪邸のスラッシュクロス・グレンジがつくられ、零落していく前者と美しくモダンな後者という対比が印象的だ。嵐が丘の屋敷内部にある暖炉のデザインはブルータリズム様式(1950年代にイギリスで生まれ〜70年代に世界的に隆盛)で、1840年代当時の建築様式にこだわらず、物語のテーマを尊重してさまざまに作られているのも面白い。

後半で嵐が丘の屋敷は、ひどく荒んでいく状態が彫刻家ニコラ・ターナーによる蜘蛛のような“増殖物”のモチーフで覆われていくことで表現されている。瀟洒な邸宅スラッシュクロス・グレンジは美しい庭付きで、出演者たちが揃って称える仕上がりに。なかでも「スキン・ルーム」と呼ばれるキャサリンの寝室は、マーゴット本人の肌をスキャンした画像に美術部が血管やほくろを加えてラテックスにプリントしたパッド入りの布で覆われていて目を引く造形だ。ダイニングのシーンでは丸ごとの魚を封じ込めたゼリーなど、ユニークな料理が登場。シルクハットをかぶったエビ、キノコのゼリー、口ひげとイヤリングを付けたロブスターなど、サルバドール・ダリの料理本『Les Diners de Gala』を参考に作られた料理が並ぶ。こうした現代アートのような要素を取り入れる表現が随所にあるのも楽しい。

キャサリンの衣装は38着のオーダーメイドを用意し、劇中では約60回の衣装替えがある。そしてシャネルがキャサリンが身につけるアーカイブのヴィンテージ・ジュエリーを提供し、劇中でキャサリンのヘアアクセサリーとして登場している。衣装も特定の時代に縛られず、1790〜1870年の要素を、1940〜50年代メロドラマの視点で再構築した架空の時代設定となっている。

時代を超えて読まれ続け、映画やドラマや舞台などさまざまに表現され続けている『嵐が丘』。この物語はハーレクイン・ロマンスやメロドラマの源流のようだと改めて感じる。強い存在感のヒロイン、彼女を溺愛する求婚者、運命的なソウルメイトとの愛執――ある意味で女性の妄想が肥大しているような面もある。しかしそうした極端な設定により人間の欲望や愛憎といった情感を生々しくあぶり出すことで、150年以上にわたって読み継がれ、多くの創作に影響を与え続ける物語となっているのかもしれない。最後に、監督、マーゴット、ジェイコブからのメッセージをご紹介する。

マーゴット「観客は、このロマンスにどれだけ心をさらわれるかに驚くと思います。映像美、撮影、美術、衣装――デザイン全体が息を呑むほど素晴らしい。特に大スクリーンで観る人たちは、そのイメージを一生忘れないと思います。でも何より、このラブストーリーが、心の奥深くまで突き刺さる。これほど強く『感じさせる』愛の物語をスクリーンで観るのは、本当に久しぶりなんじゃないでしょうか。きっと多くの人が、『こんな気持ちになるの、久しぶりだ』と言うと思います。それがとてもエキサイティングなんです」

ジェイコブ「この映画が、人々のなかに情熱を呼び覚まし、私たちがどれほど愛を恋しく思い、必要とし、求めているかを思い出させてくれることを願っています。未来の愛を夢見させ、過去の愛や、叶わなかった愛を思い起こさせるような作品であってほしい。それは恋愛だけではありません。エメラルドは、現代では時に『隠した方がいい』『背を向けた方がいい』と思われがちな、この重要な感情を、包括的に描き切っています。この作品が、私たちひとりひとりの内側にある、その部分の扉を開いてくれることを願っています」

フェネル監督「映画館は、人と人とがつながる場所です。私たちは、観客が何かを感じられるように――これまで押し殺してきた感情を解き放つための“回路”を用意しています。<中略>原作を知っているかどうかに関わらず、映画を観た人たちにも、心をかき乱され、方向感覚を失うような体験をしてほしい。良い意味で“肌の奥に入り込む”感覚を味わい、映画館を出るときには、電気を帯びたような高揚感を抱いていてほしいと願っています」

| 公開 | 2026年2月13日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかにて全国ロードショー |

|---|---|

| 制作年/制作国 | 2025年 アメリカ |

| 上映時間 | 2:16 |

| 配給 | 東和ピクチャーズ・東宝 |

| 原題 | Wuthering Heights |

| 監督・脚本・製作 | エメラルド・フェネル |

| 出演 | マーゴット・ロビー ジェイコブ・エロルディ ホン・チャウ オーウェン・クーパー シャザド・ラティフ アリソン・オリバー マーティン・クルーンズ |

記載内容は取材もしくは更新時の情報によるものです。商品の価格や取扱い・営業時間の変更等がございます。