5人の作家たちの鋭敏な感覚をとおして触れる、自然と人のあり様を多彩な作品で紹介

自然と人の生活が重なり合う場で、自然の営みに目を凝らし、耳をすませ、制作をつづける現代作家5人を紹介する企画展。写真、木版画、油彩画、水彩画、インスタレーションなど多彩な作品を展観する。

東京から北海道・知床に移住した、写真家・美術家の川村喜一(1990年〜)。移住者としての新鮮なまなざしで撮影した知床の日常や、狩猟免許を取得して次第に生活者となるなか、実感を伴った生命の循環をインスタレーションで表現した作品を発表する。

東京で生まれ、2018年より北海道・根室にもアトリエを構える榎本裕一(1974年〜)は、魅了された極寒の景色をモティーフとした作品を制作。一見すると抽象のような油彩画は、目を凝らすと風景が浮かび上がり、本展会場に自然の息吹を伝える。

両者とも都市を出て、豊かな自然と風土に身をおき、自然とともに生きるよろこびを作品に昇華させている。

画家・絵本作家で本の装丁や展覧会、ライブペインティングなど幅広い活動を行うミロコマチコ(1981年〜)は、東京都美術館の個性的な広い空間に合わせて、生命がうごめき煌めく奄美大島をイメージしたインスタレーション作品などを展開。

北欧での滞在制作を経て、青森で自然とともに生きる人々に取材を重ねる、ふるさかはるか(1976年〜)は、取材地で出合った漆に着目。その樹木を版木に、樹液を絵具に取り入れ、15枚組みの大きな木版画に取り組み、青森の木立のような展示空間を創出する。

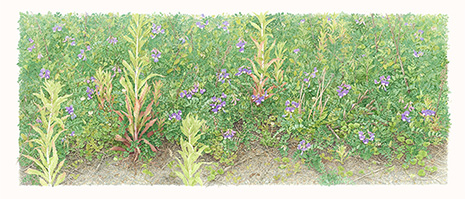

東日本大震災の被災地に足を運び、浜辺や津波の浸水域に生えた植物を描きつづけている倉科光子(1961年〜)。津波と復興がもたらす植生の変化を捉え続ける作品をはじめ、さまざまな角度から人と自然の関係を見つめ直す作品を紹介。植物と目を合わせるかのような低い視点から描かれる植物には、被災した人々の営みも重ねられている。

古来人間は、自然の営みに目を凝らし、耳をすまし、長い年月をかけて共生する術を育んできた。自然に分け入り心動かされ、風土に接し生み出された作品は、人間中心の生活のなかでは聞こえにくくなっている大地の息づかいを伝えてくれる。

本展は、未開の大自然ではなく自然と人の暮らしが重なる場から生まれた作品をとおし、自然と人の関係性を問い直すものでもある。

かすかな気配も捉える作家たちの鋭敏な感覚をとおして触れる自然と人のあり様は、私たちの「生きる感覚」をも呼び覚ましてくれるだろう。

| 展覧会名 | 大地に耳をすます 気配と手ざわり |

|---|---|

| 会期 | 2024年7月20日(土)〜10月9日(水) |

| 休室日 | 月曜日(ただし8月12日、9月16日・23日は開室)、9月17日(火)・24日(火) |

| 時間 | 9:30〜17:30(金曜日は20:00まで) ※入室は閉室の30分前まで |

| 会場 | 東京都美術館 ギャラリーA・B・C 台東区上野公園8-36 |

| 観覧料 |

一般 1,100円、大学・専門学生 700円、65歳以上 800円、高校生以下無料 ※詳細は公式サイトをご確認ください |

| 公式サイト | https://www.tobikan.jp/daichinimimi/ |

| 問合せ | 03-3823-6921 |

記載内容は取材もしくは更新時の情報によるものです。商品の価格や取扱い・営業時間の変更等がございます。