マネ、セザンヌ、ルノワールらヨーロッパ近代画家や古代ギリシア陶器で

人物表現の豊かさを紹介

アーティゾン美術館のコレクションから、古代ギリシア陶器と近代ヨーロッパの絵画など85点の作品で、人物表現の豊かさをご紹介する展覧会。

古代ローマの大プリニウスの『博物誌』には、コリントの陶器商の娘が旅立つ恋人の姿を残しておくために、壁に影をかたどったというギリシア人の説話が書かれている。この物語は、18世紀後半から19世紀初めには、絵画の起源として引き合いに出されていた。

ヨーロッパの美術の歴史をひも解くと、「ひとを描く」ことは作品を制作する上で重要な要素の一つであった。

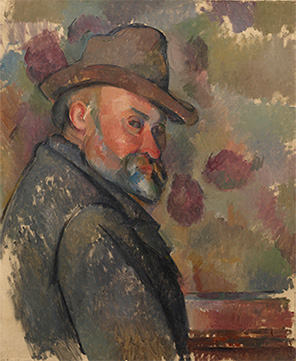

エドゥアール・マネやポール・セザンヌの自画像は、自らの技量を示すことのできる題材であると同時に、さまざまな新しい表現の実験の場でもあり、ピエール=オーギュスト・ルノワールの手がけた肖像画は、画家にとって重要な生活の糧となっていた。

本展では、マネ、セザンヌ、ルノワールら19世紀から20世紀にかけて活躍したヨーロッパの画家たちによる人物画などを紹介。例えばモデルと画家という関係に注目すると、描いた画家と交流のあった同時代の画家が浮かび上がる。

アンドレ・ドランの《ヴァイオリンを弾くヴラマンクの肖像》は、ドランがヴラマンクをモデルに描いた作品で、右下にはドランのサイン、左下には「ドランによる私の肖像」との書き込みがある。モデルになったのは誰か、どのような物語を描いているのかなど、制作背景から、名画を新しい視点で楽しむことができる。

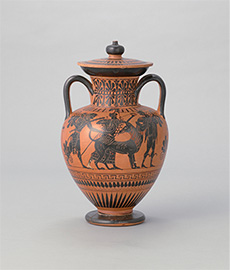

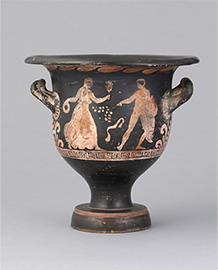

また、古代ギリシア陶器30点を一堂に展示する章では、「ヘラクレスとケルベロス図」「男女図」「婦人図」など、古代ギリシア陶器に描かれたさまざまな人物と、ヨーロッパ近代画家らによって描かれた人物を見比べることで、人物表現の豊かさを感じることができる。

そのほか本展では、古代ローマのモザイクや壁画断片と合わせて藤島武二と長谷川路可による模写作品をアーティゾン美術館の開館以来、初めて公開する。二人の近代日本人画家が古代ローマの作品に描かれた人物をどのように表現しているのか、注目したい。

人物表現の移り変わりと多様性を感じ取り、絵とその背景に想いをはせ、これまでと違う角度から「ひとを描いた絵」を楽しもう。

| 展覧会名 | ひとを描く |

|---|---|

| 会期 | 2024年11月2日(土)〜2025年2月9日(日) |

| 休館日 | 月曜日(11月4日、1月13日は開館)、11月5日(火)、12月28日(土)〜1月3日(金)、1月14日(火) |

| 時間 | 10:00〜18:00(金曜日は20:00まで) ※入館は閉館の30分前まで |

| 会場 | アーティゾン美術館 5階展示室 中央区京橋1-7-2 >> 会場の紹介記事はこちら |

| 入館料 | 【ウェブ予約チケット】1,200円 【窓口販売チケット】1,500円 ※高大専門生無料(要ウェブ予約)、中学生以下無料(予約不要) ※日時指定予約制 ※予約枠に空きがあれば、美術館窓口でもチケットを販売 ※上記料金で同時開催の展覧会を全て観覧可 ※詳細は公式サイトのチケット情報をご覧ください |

| 公式サイト | https://www.artizon.museum/ |

| 問合せ | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

記載内容は取材もしくは更新時の情報によるものです。商品の価格や取扱い・営業時間の変更等がございます。