はじめまして、尾竹三兄弟

美術史から零れ落ちた、規格外の日本画を紹介する大回顧展

様々な展覧会で成功を収め一時代を築くも、画壇の構図から弾かれ、歴史の語りから零れ落ちていった尾竹三兄弟を、東京で初めて紹介する大回顧展が開催。知られざる三兄弟の全貌を観ることができる。

その尾竹三兄弟が東京での展覧会開催はこれまでなく、研究者の中でも見たことのある作品は限られているという。三人にいったい何があったのだろうか。

新潟で染物屋を営む家に生まれた三兄弟は、多才な父の影響で幼い頃より絵を描いて過ごした。家業経営の悪化にともない、越堂は富山で売薬版画などを手掛け、のちに竹坡と国観が合流。彼らにとって絵は生活そのものだった。

富山時代を経て歴史画の大家であった小堀鞆音に入門した国観と、円山派の川端玉章に師事した竹坡は次々と展覧会で入選を重ね、若くして頭角を現した。

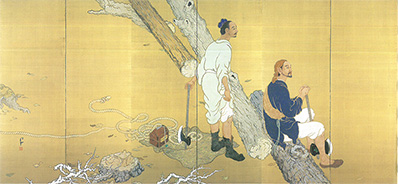

明治40年(1907年)に文部省美術展覧会が創設されると、国観《油断》と竹坡《おとづれ》がそれぞれ二等賞を受賞し、一躍人気作家の仲間入りを果たしている。

国観の受賞時、同じく二等賞(当時一等賞は空席のため実質最高賞)を受賞したのは、重要文化財にもなっている菱田春草の《落葉》であるから、その価値がわかるだろう。

弟たちの活躍に刺激を受け上京した越堂も、大正元年(1912年)に43歳で遅咲きの文展デビューを飾り、三兄弟が揃い踏みとなる快挙を成し遂げた。竹坡が「文展は広告場」と明言するように、地方から立身出世を目指して上京し、明治に到来した展覧会システムを最大限に利用して画名を高めていった。

一方で明治41年(1908年)には国画玉成会の審査員をめぐって竹坡と岡倉覚三(天心)が衝突し、大正2年(1913年)の第7回文展では、まさかの三兄弟同時落選を経験、さらに竹坡は美術行政制度の改革を謳って衆議院議員の総選挙に立候補するも落選するなど、この時期はその後の人生に影を落とす様々な挫折を味わっている。そんな彼らは当時「先に文展に祝福され、後に文展に呪詛されて居る気の毒なる作家である」と称された。

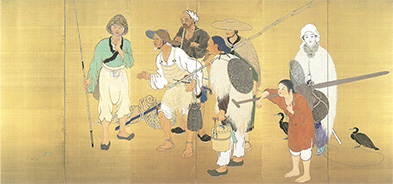

本展では、三兄弟が落選の憂き目をみた第7回文展出品作品で、それを不服とし選外展覧会にて展示された《徒渡り》(越堂)や、岡倉天心と衝突し、国画玉成会を退会した際の展覧会で4日間のみ出品、その後世に出ることのなかった幻であり、いわく付きの作品《絵踏》(国観)、三兄弟と門下生で開催された八火社展の出品作品であり、新しい感覚の日本画《大漁図(海に行け)》など、三人の卓越した技術と幅広い画風を観ることができる。

また、三人とは画家と注文主という立場を超えた文雅の交わりを結んだ、住友家第15代住友吉左衞門友純(号春翠)縁の作品も展示されている。

前期、後期でほぼ全ての作品が入れ替わるので、ぜひ両方訪れ、近代日本画における展覧会制度の光と影に翻弄された画家たちの姿と、埋もれたままではあまりにも惜しい作品を観ておきたい。

| 展覧会名 | 特別展 オタケ・インパクト 越堂・竹坡・国観、尾竹三兄弟の日本画アナキズム |

|---|---|

| 会期 | 2024年10月19日(土)〜12月15日(日) ※会期中、展示替えあり 前期:10月19日(土)〜11月17日(日) 後期:11月19日(火)〜12月15日(日) |

| 休館日 | 月曜日(11月4日は開館)、11月5日(火) |

| 時間 | 11:00〜18:00(金曜日は19:00まで) ※入館は閉館時間の30分前まで |

| 会場 | 泉屋博古館東京 港区六本木1-5-1 >> 会場の紹介記事はこちら |

| 入館料 | 一般 1,200円、高大生 800円、中学生以下無料 |

| 公式サイト | https://sen-oku.or.jp/tokyo/ |

| 問合せ | 050-5541-8600 (ハローダイヤル) |

記載内容は取材もしくは更新時の情報によるものです。商品の価格や取扱い・営業時間の変更等がございます。